| |

LE SEVRAGE

Comme

toute transition alimentaire, le sevrage est une opération

progressive qui permet de passer lentement du régime lacté

à une ration de croissance. C'est l'alimentation qui doit

s'adapter à l'évolution des capacités digestives

du chiot et non l'inverse.

Évolution

des capacités digestives du chiot

De nombreux

changements s'opèrent progressivement lors du développement

du chiot et ses capacités digestives évoluent.

Pour ne citer qu'un exemple, la quantité d'enzymes digestives

capables de digérer le lactose diminue progressivement

tandis que l'aptitude à digérer l'amidon cuit se

développe. Ces variations expliquent pourquoi certains

chiots ne tolèrent pas le lait de vache (trois fois plus

riche en lactose rapporté à la matière sèche

que le lait de chienne) et qu'il suffit parfois d'en limiter la

quantité pour stopper une diarrhée qui avait été

déclenchée par une saturation des capacités

enzymatiques.

Cette évolution est essentiellement déterminée

génétiquement et dépend peu des habitudes

alimentaires imposées aux chiots.

Conduite

du sevrage

Le début

du sevrage est naturellement imposé par le plafonnement

de la production lactée et pourrait être comparé

à un renoncement de la mère qui, ayant atteint son

niveau de production maximal, s'avoue incapable de satisfaire

plus longtemps les besoins croissants des chiots.

Chez les races miniatures, la lactation couvre la partie la plus

intense de la période de croissance des chiots et répond

ainsi à leurs exigences maximales.

En revanche, les chiots de moyenne et grande race seront privés

de lait maternel à un moment critique de leur croissance.

Si la période de gestation et de lactation s'avère

donc plus éprouvante chez les chiennes de petites races

que de races géantes, il n'en va pas de même pour

les chiots chez qui les risques sont inversés.

Quelle que soit la technique d'allaitement, le sevrage sera mené

comme une transition alimentaire progressive qui peut commencer

vers l'âge de 3 semaines pour se terminer vers 7 à

8 semaines, date à laquelle la mère commence

à se désolidariser de ses chiots en affirmant notamment

sa préséance alimentaire.

Il est préférable de ne pas séparer complètement

les chiots de leur mère avant cette date pour éviter

d'ajouter un stress pendant une période déjà

sensible à toute variation brutale du régime.

On pourra, par exemple isoler progressivement les chiots pendant

la journée pour les confier à leur mère pendant

la nuit.

Les exigences nutritionnelles des chiots au sevrage

sont qualitativement comparables à celles de leur

mère en fin de lactation (c'est, à,dire

pendant la période où elle reconstitue ses réserves),

ce qui facilite considérablement la tâche de l'éleveur.

En effet, si ce dernier ne dispose pas de bouillie de sevrage,

il peut mettre à la disposition des chiots quelques croquettes

maternelles (type croissance/lactation) mixées avec de

l'eau tiède ou du lait maternisé. Cet aliment sera

par la suite de moins en moins réhydraté pour être

finalement présenté tel quel en fin de sevrage.

Répétons ici que l'utilisation d'une alimentation

ménagère impose une correction minérale systématique

de la ration de base sous forme de complément du commerce,

de coquille d'oeuf pilée ou de poudre d'os, sous peine

d'entraver la minéralisation du squelette. Le réajustement

journalier que nécessite cette complémentation rend

cette pratique exceptionnelle de nos jours en élevage canin.

A l'inverse, l'adjonction d'un correcteur minéral à

une ration de base déjà équilibrée

(ration industrielle) risque, même chez les grandes races,

de conduire à des calcifications précoces et irréversibles

coin, promettant gravement la croissance et l'avenir des chiots.

L'alimentation de la portée avec une ration sèche

en libre service évite habituellement la concurrence alimentaire

entre les chiots et donc les diarrhées de surconsommation.

Elle peut être conseillée lorsqu'elle ne conduit

pas à une obésité.

Cette obésité qui interviendrait en pleine période

de multiplication des cellules graisseuses serait beaucoup plus

difficile à traiter qu'une surcharge graisseuse intervenant

à l'âge adulte.

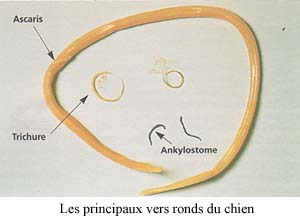

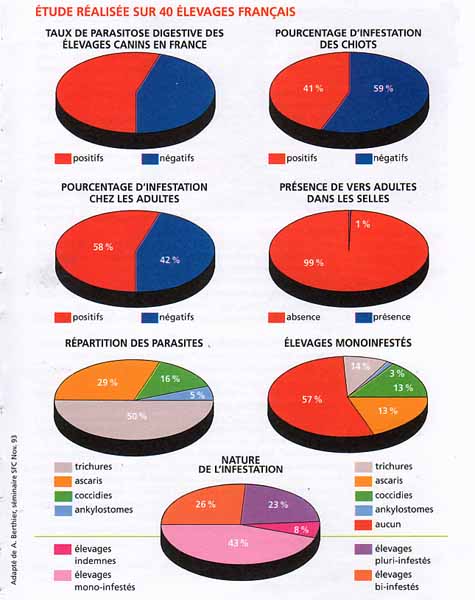

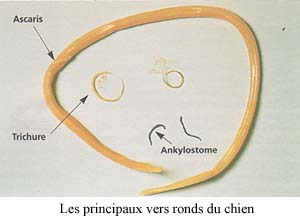

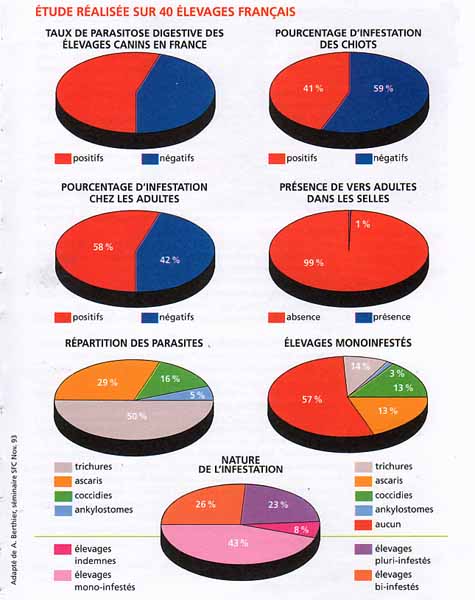

Vermifugation

Seuls seront

abordés ici les cycles de reproduction et de transmission

des parasites les plus fréquemment rencontrés chez

les chiots en éle, vage canin, c'est-à-dire ascaris,

trichures, ankylostomes, taenia, giardia et coccidies.

- ASCARIDIOSE

Toxocara canis est le parasite le plus fréquemment

rencontré dans les collectivités canines. Il peut

provoquer chez les chiots des troubles respiratoires par migration

pulmonaire des larves et des troubles digestifs (ballonnement,

diarrhées, vomissements, voire perforation

intestinale), Ils nuisent également et parfois injustement

à la réputation de sérieux de l'élevage

et peuvent être à l'origine de graves contaminations

humaines (phénomène de larva migrans chez l'enfant)

.

Les

chiens adultes hébergent généralement peu

d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent

un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur

où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée

quand les conditions sont défavorables à leur

éclosion. Les

chiens adultes hébergent généralement peu

d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent

un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur

où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée

quand les conditions sont défavorables à leur

éclosion.

Contrairement à l'espèce féline, les chiots

peuvent être infestés par les ascaris dès

la naissance par contamination transplacentaire.

Vers le 42e jour de gestation,

les larves d'ascaris qui « sommeillent » dans les

tissus de la mère se réveillent et migrent à

travers la barrière placentaire pour gagner le foie des

foetus où elles y demeurent jusqu'à la naissance.

Elles migrent ensuite vers l'appareil respiratoire des nouveau-nés

et peuvent provoquer à ce stade des épisodes de

toux vermineuse avec parfois expectoration de larves. Après

déglutition de ces larves, ces dernières se transforment

dans le tube digestif du chiot en vers adultes capables de pondre

des oeufs infestants dès la troisième semaine

de vie des chiots.

Les larves réactivées chez

la mère peuvent également gagner les mamelles

et contaminer les chiots au cours d'une tétée.

Ces modes de transmission qui ne représentent

pas les seules voies de contamination (ingestion directe d'oeufs

ingestion d'hôtes intermédiaires comme les rongeurs)

et la persistance des larves enkystées résistantes

à la majorité des vermifuges dans les tissus pendant

toute la vie du chien expliquent la grande incidence des ascaris

dans les collectivités canines et les difficultés

de la prévention et du traitement des ascaridioses.

En milieu infesté, il est préconisé

de déparasiter les lices quelques jours avant la saillie

à l'aide d'un vermifuge actif sur les vers ronds adultes.

Vers le 42e jour, période de réactivation des

larves enkystées, il faut privilégier les vermifuges

qui s'administrent sur plusieurs jours consécutifs (Fenbendazole,

Flubendazole, etc.) qui semblent plus actifs

sur les

larves en migration (ex: Panacur chien NDV). Il importe de renouveler

ce traitement fréquemment jusqu'au 15e jour de lactation

pour agir sur les larves dès leur réveil et avant

l'accomplisse, ment de leur migration. Il ne faut en effet pas

oublier que la mère peut être recontaminée

par ses propres chiots au cours de la toilette périnéale.

Lors

d'infestation massive, la portée sera vermifugée

à partir de la 3e semaine et toutes les deux

semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis

tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec

un vermifuge plus classique. Lors

d'infestation massive, la portée sera vermifugée

à partir de la 3e semaine et toutes les deux

semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis

tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec

un vermifuge plus classique.

Parallèlement, la prévention des intercontaminations

passera par le brûlage des excréments

et le traitement des surfaces susceptibles d'héberger

des larves ou des oeufs (lance-flamme horticole, vapeur d'eau

surchauffée, sulfate ferreux, superphosphate de chaux

... ) sans oublier le nettoyage soigneux du matériel

et du personnel susceptibles de transporter des souillures.

De ces constatations biologiques, il importe pour l'éleveur,

de retenir les points suivants :

- La vermifugation des

lices avant la saillie ne permet de la débar, tasser

que des vers adultes présents dans le tube digestif Aucun

vermifuge n'est actuellement actif sur les larves en sommeil.

- Les larves en sommeil se réactivent continuellement

à partir du 42e jour de gestation et peuvent contaminer

les chiots au cours de la fin de gestation et pendant la lactation.

- Les chiots peuvent se contaminer entre eux et réinfester

leur mère .

- Rien ne sert de vermifuger les chiots avant la troisième

semaine (puisqu'ils ne sont pas encore contagieux) à

moins d'utiliser des pro~ duits larvicides souvent toxiques

à cet âge.

- ANKYLOSTOMOSES L'ankylostomose

se traduit cliniquement par des anémies et des entérites

graves, voire mortelles lorsqu'elles affectent les chiots.

Comme

pour l'ascaridiose, il existe une possibilité de

réactivation des larves enkystées au

cours de la gestation et de la lactation.

Cependant,

les ankylostomes se rencontrent moins fréquemment en

France dans les élevages canins car il est plus facile

d'interrompre leurs cycles de développement en évitant

les surfaces herbeuses boueuses ou sablonneuses propices

à l'éclosion des oeufs et au déveloepement

des larves. Une bonne hygiène externe

limite également les possibilités de pénétration

transcutanée des larves.

Enfin,

la plupart des vermifuges actifs sur les ascaris protègent

également des ankylostomes.

- TRICHUROSE

Les trichures sont très répandus chez les chiens

vivant en meute ou en chenil.

Leurs oeufs

sont encore plus résistants dans le milieu extérieur

que les oeufs d'ascaris puisqu'ils

peuvent y persister plus de cinq ans.

Cependant,

la période prépatente (« incubation »)

dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient

pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire

avant leur cession. Cependant,

la période prépatente (« incubation »)

dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient

pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire

avant leur cession.

Des symptômes de colite chronique affectant

plusieurs chiens adultesde l'élevage doivent faire suspecter

une trichurose.

La plupart des ascaricides actuellement sur le marché

sont également actifs contre les trichures (sauf le nitroscanate).

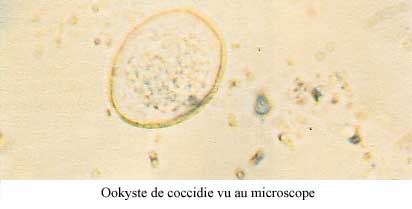

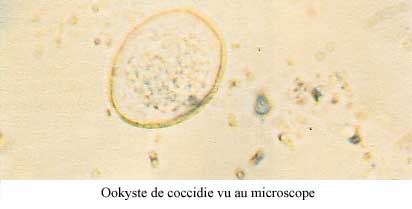

- COCCIDIOSE

ET GIARDIOSE

Les coccidies et les giardia sont des parasites unicellulaires

rarement pathogènes isolément mais qui peuvent

compliquer parfois les diarrhées néonatales d'origine

virale, bactérienne ou parasitaire.

Les

principaux obstacles à leur éradication en élevage

canin sont,d'une part, leur excrétion fécale

intermittente rendant leur isolement aléatoire

au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,

l'inefficacité des vermifuges classiquement

utilisés dans les collectivités canines. Les

principaux obstacles à leur éradication en élevage

canin sont,d'une part, leur excrétion fécale

intermittente rendant leur isolement aléatoire

au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,

l'inefficacité des vermifuges classiquement

utilisés dans les collectivités canines.

Une enzootie de diarrhée affectant essentiellement

les chiots entre 4 et 6 semaines d'âge et semblant

épargner les adultes doit faire recher- de coccidie vu

cher, entre autres, la présence de coccidies

(Isospora canis). au microscope. Des malabsorptions

ou des diarrhées chroniques ne rétrocédant

pas aux vermifuges et aux antibiotiques classiques feront suspecter

une giardiose, souvent sous-estimée

en France à cause des difficultés de diagnostic.

- TAENIASIS

Le mode d'alimentation industrielle généralement

adopté par la majorité des éleveurs limite

de nos jours les possibilités de contamination par un

taenia des chiens suite à une ingestion de carcasses

ou d'abats infestés.

Seul Dipylidium caninum se rencontre encore fréquemment

chez le chien. Ce ver plat se transmet le plus souvent par ingestion

de puces (hôtes intermédiaires) ou d'excréments

hébergeant des segments de taenia. Le traitement vermifuge

est facile (Praziquantel ou Imidazolés) mais il doit

s'accompagner d'une désinsectisation soigneuse des chiens

et de leur environnement qui s'avère beaucoup plus contraignante.

L'infestation,

souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons

anales (signe du traîneau) ou être révélée

par la découverte fortuite de petits éléments

en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les

marges de l'anus. L'infestation,

souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons

anales (signe du traîneau) ou être révélée

par la découverte fortuite de petits éléments

en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les

marges de l'anus.

Signalons à ce sujet qu'il n'existe pas d'oxyures

dans l'espèce canine.

De ce bref aperçu du parasitisme interne en élevage

canin, retenons les points clefs suivants

- Il existe principalement trois

formes de parasites digestifs chez le chien : vers

ronds (ascaris, trichures et ankylostomes), ver plat (taenia)

et protozoaires (coccidies, giardia).

- On ne peut demander à un vermifuge d'être efficace

contre toutes ces formes parasitaires. Certains antiparasitaires

auront un spectre large, d'autres un spectre plus ciblé

sur un parasite identifié. Etant donné le coût

très modique d'une analyse coproscopique

collective en élevage, il est fortement recommandé

de prélever deux fois par an un échantillon de

selles provenant d'une dizaine de chiens et de les expédier

pour un contrôle à MMES ou dans tout établissement

vétérinaire. L'étude des cycles et des

symptômes permettra de prélever les

échantillons en fonction des risques liés au stade

et au mode de vie de chaque chien.

Cette méthode s'avère beaucoup plus efficace

et économique que des vermifugations systématiques

en aveugle ! Quelques élevages ont même réussi

à s'affranchir de tout usage de vermifuge au prix d'une

identification des parasites suivie d'une rupture de ses cycles

de contamination.

- Même si de nombreux éleveurs déplorent

l'absence de vermifuges économiquement adaptés

à leur exploitation, le recours à des vermifuges

non autorisés pour l'espèce canine ne peut se

faire que sous l'entière responsabilité du prescripteur.

Les vermifuges adaptés aux espèces de rente, même

s'ils renferment souvent des principes actifs comparables, n'ont

pas le même excipient et se révèlent parfois

inactifs, voire toxiques pour le chien.

A

titre d'exemple, certaines races comme le Colley, le Bobtail

ou le Boxer expriment une sensibilité

particulière à l'ivermectine, vermifuge injectable

qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM)

pour l'espèce canine.

- La prévention (hygiène, connaissance

minimale de la biologie des parasites, quarantaine, identification

des facteurs de risque ... ) reste encore une fois, dans ce

domaine, beaucoup plus rentable et gratifiante que le traitement.

- Penser à incinérer les selles

émises après une vermifugation. Cette simple précaution

évitera bien des recontaminations.

La

date de sortie du chiot hors de l'élevage ne dépend

pas uniquement de sa maturation physique (achèvement du

sevrage, capacités d'autonomie, état sanitaire ...

) mais également de son développement comportemental

(aptitude à s'insérer dans son nouveau milieu).

|

Les

chiens adultes hébergent généralement peu

d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent

un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur

où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée

quand les conditions sont défavorables à leur

éclosion.

Les

chiens adultes hébergent généralement peu

d'ascaris dans la lumière intestinale mais excrètent

un très grand nombre d'oeufs dans le milieu extérieur

où ils peuvent survivre plus de deux ans sous forme enkystée

quand les conditions sont défavorables à leur

éclosion. Lors

d'infestation massive, la portée sera vermifugée

à partir de la 3e semaine et toutes les deux

semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis

tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec

un vermifuge plus classique.

Lors

d'infestation massive, la portée sera vermifugée

à partir de la 3e semaine et toutes les deux

semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, puis

tous les deux mois jusqu'à l'âge de un an avec

un vermifuge plus classique. Cependant,

la période prépatente (« incubation »)

dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient

pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire

avant leur cession.

Cependant,

la période prépatente (« incubation »)

dure plus de trois mois, ce qui explique que les chiots ne soient

pas contagieux avant l'âge de 10 semaines, c'est-à-dire

avant leur cession.  Les

principaux obstacles à leur éradication en élevage

canin sont,d'une part, leur excrétion fécale

intermittente rendant leur isolement aléatoire

au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,

l'inefficacité des vermifuges classiquement

utilisés dans les collectivités canines.

Les

principaux obstacles à leur éradication en élevage

canin sont,d'une part, leur excrétion fécale

intermittente rendant leur isolement aléatoire

au cours d'une seule analyse coproscopique et, d'autre part,

l'inefficacité des vermifuges classiquement

utilisés dans les collectivités canines. L'infestation,

souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons

anales (signe du traîneau) ou être révélée

par la découverte fortuite de petits éléments

en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les

marges de l'anus.

L'infestation,

souvent asymptomatique, peut cependant provoquer des démangeaisons

anales (signe du traîneau) ou être révélée

par la découverte fortuite de petits éléments

en forme de grains de riz mobiles dans les selles ou sur les

marges de l'anus.